习近平与劳动人民在一起

来源:北京保安公司转载央视网编辑:北京保安公司转载时间 :2020-05-01 21:35点击: 次

习近平与劳动人民在一起

(北京保安公司转载央视网)2020年05月01日 21:17民生在勤,勤则不匮。中华民族是勤于劳动、善于创造的民族。正是因为劳动创造,我们拥有了历史的辉煌;也正是因为劳动创造,我们拥有了今天的成就。打坝、修渠、种树、打糍粑、磨豆花……数十年来,习近平总书记所到之处都留下了他与人民同劳动的温暖记忆,彰显出人民领袖的劳动本色、为民情怀。从黄土地走来的总书记“我们的根扎在劳动人民之中。”

习近平青年时期的基层经历和劳动经验,让他深知劳动是锤炼作风、联系群众的重要法宝。

1969年初,不满16岁的习近平主动申请到陕北农村插队,来到延川县文安驿公社梁家河大队。

在梁家河,他与劳动人民吃住在一起,“真诚地去和乡亲们打成一片,自觉地接受艰苦生活的磨炼”,从一个“不谙世事的孩子”成长为“种地的好把式”。

成为梁家河大队党支部书记后,他与乡亲们一起种地、打井、打坝、修公路,发展生产,改变家乡的面貌……

习近平后来回忆感慨,“我生活在他们中间,劳作在他们中间,已经不分彼此”,同时他也在劳动人民中间“学到了农民实事求是、吃苦耐劳的精神”。

离开梁家河,习近平依然坚持劳动不忘本的良好习惯。

在正定,乡村考察时正赶上乡亲们锄地、间苗,习近平拿起锄头、撸起袖子就跟乡亲们一起干起来,手法和老农一样熟练。这让同行的人不由都吃了一惊。

在宁德,他不仅参与劳动,还对劳动进行了深层次的思考。他曾在《摆脱贫困》一书中写道:“农村劳动力如果继续束缚在原有规模的耕地上,倚锄舞镰,沿袭几千年来日出而作、日落而息的耕作老传统,进行慢节奏、低效率的生产劳动,那就不是一件好事。反之,用改革开放的眼光看待劳动力的大量转移,会惊喜地发现,我们又获得了一种极其宝贵、可待开发、可能创造巨大价值的崭新资源。”

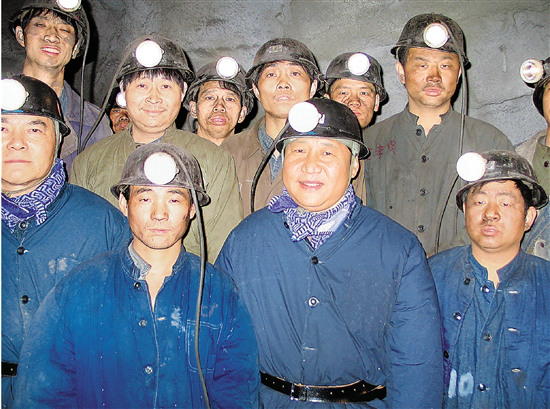

在浙江,他换上矿工服,戴上安全帽,乘罐笼下到近千米的井底,弯腰弓身沿着低矮狭窄的斜井走了1500多米,来到采矿点看望慰问在井下采煤的工人,并与工人们一起吃饺子。

△ 2005年春节前夕,习近平来到长广煤矿浙江矿区,乘罐笼下到近千米的井底,弯腰弓身沿着低矮狭窄的斜井走了1500多米,来到采矿点看望慰问在井下采煤的工人。

党的十八大以来,习近平考察调研的足迹几乎遍布全国,从贫困山村到基层社区,他与群众同劳动,留下一段段难忘的经历,一个个暖人的瞬间。

△ 2016年2月2日,习近平在江西井冈山市茅坪乡神山村同村民一起打糍粑。

△ 2018年2月12日,习近平在阿坝藏族羌族自治州汶川县映秀镇考察时同居民群众一起磨豆花。

△ 2020年4月3日,习近平来到北京市大兴区旧宫镇参加首都义务植树活动。这是党的十八大以来,习近平连续第8年身体力行,拿起铁锹,带头参加义务植树活动。赞美劳动者、致敬劳动者从劳动人民中间走出来的习近平对于劳动者一直十分关心支持。党的十八大以来,他多次与劳动群众一起出席活动,同代表谈心,给劳模回信,为劳动者鼓劲,展现了人民领袖同劳动群众面对面、心贴心、实打实的深情厚谊。

2015年4月28日,习近平在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上发表重要讲话。他指出,全面建成小康社会,进而建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,根本上靠劳动、靠劳动者创造。因此,无论时代条件如何变化,我们始终都要崇尚劳动、尊重劳动者,始终重视发挥工人阶级和广大劳动群众的主力军作用。

2016年4月26日,习近平在安徽合肥主持召开知识分子、劳动模范、青年代表座谈会。他指出,劳动模范是劳动群众的杰出代表,是最美的劳动者。劳动模范身上体现的“爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神,是伟大时代精神的生动体现。

- 精彩推荐

- •巩固拓展脱贫攻坚成果

- •中央全面依法治国工作会议

- •中国共产党第十九届中央委

- •纪念抗美援朝70周年大会在

|

|

|

|

|

|

TAG:

上一篇:习近平:深化改革健全制度完善治理体系 下一篇:博大精深!习近平反复强调学习这位伟人